「蒲団(ふとん)」とは、かつてはガマ(蒲)の葉で編んでつくった座禅用の丸い敷物のことを指し、鎌倉時代に中国から禅宗と一緒に伝えられました。わたしたちがイメージするようないわゆる木綿綿入りのふとんが庶民一般に普及し始めたのは昭和以降。それまでは、綿布団はごく一部の富裕層しか買えない超高級品でした。知っているようで知らない寝具の歴史をご紹介します。

縄文時代~弥生時代/約1万4000年前~3世紀

古代の人々は「むしろ」や「丸太」のベッドで寝ていた

現在の敷蒲団に相当するものは「むしろ」と呼ばれていました。「むしろ」とは「かや」「藁(わら)」「稲(いね)」「蒲(がま)」などを編んで作った敷物のことで「薦(ござ)」とも呼ばれました。

和歌山市の西田井遺跡から弥生~古墳時代にいたる竪穴式住居よりベッドの木幹跡が発見されました。この事から当時は丸太など現在のベッドに似た寝具で寝ていた事が推測できます。地面より低い土間に毛皮など敷いて寝る事で雨を凌いだりや毒蛇・昆虫による被害を避けていたのかもしれません。むしろとは藁(わら)やイグサなどの草で編んだ簡素な敷物。菰(こも)とも呼ばれていた。

(参考文献『昔からあった日本のベッド 日本の寝具史』小川光暘著

竪穴式住居

竪穴式住居

筵(むしろ)

筵(むしろ)

~掛け布団は衾(フスマ)と呼ばれていた~

古代では掛け布団にあたるものを衾(フスマ)と呼んでいました。「フスマ」と言えば建具の「襖」を思い浮かべますが、古代から鎌倉時代まで掛けふとんに当たるものと言えば、衾(フスマ)と呼ばれていたのです。

語源は臥(ふ)す(寝るとき)の裳(も)(着物)でフスモ、これがフスマヘと変化したのではないかと言われます。『ねむりと寝具の歴史』(渋谷敬治著)には「フスマとは臥裳(ふすも)の義であるというのが古来の通説である。

裳は腰から下を覆う衣料をよぶが、広義に着物一般の称と解してもよい」とあります。なお素材は麻や絹、楮(こうぞ)などが使われました。

奈良・平安時代/710年-1192年

~現存する日本最古のベッドと畳~

当時は身分の高い人でも、いわゆるふかふかの敷き布団で寝る文化はありませんでした。

では何で寝ていたかというと“ベッド”でした。下記は当時のベッドに関する文献になります。

正倉院御物の寝台(御床)

写真/正倉院展より

写真/正倉院展より

日本に現存する最古のベッドは約1600年前、天平勝宝8年(756年)に光明皇后が聖武天皇の御遺愛の品を東大寺に献納された時、他の品物と一緒に納めたといわれる正倉院御物の寝台(御床)になります。

檜製でサイズは長さ237.5センチ、幅118.5センチ、高さ38.5センチ。装飾はなくシンプルな作りですが外枠の中はスノコ状に8本の部材を組み合わせた丈夫なつくりで、上に畳など敷物をして利用されていたと推測されます。

正倉院には同じ形の寝台がもう一つあり正方形となるように二つ並べて配置し上には帳(とばり)を下ろしていたようです。 参考文献『昔からあった日本のベッド 日本の寝具史』小川光暘著)

~畳文化の登場は奈良時代~

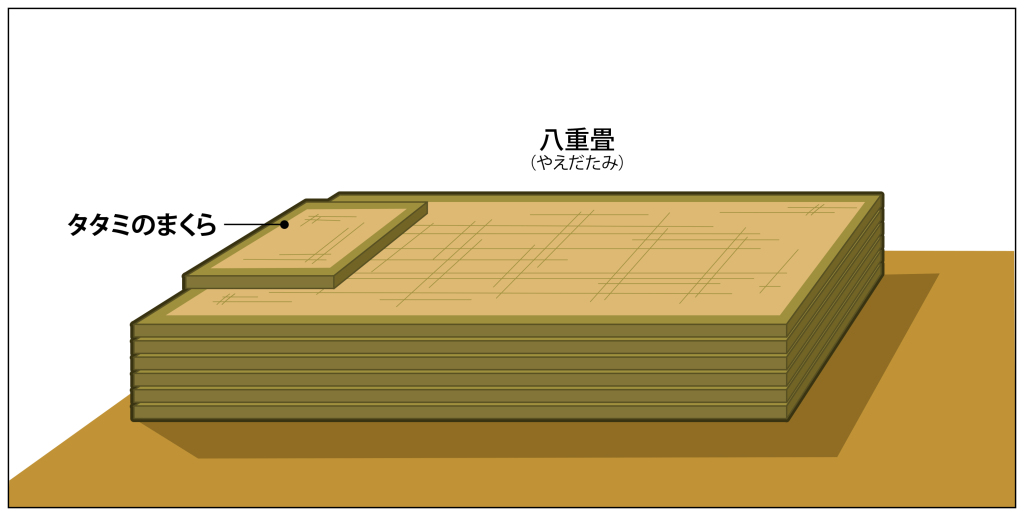

奈良時代に入り畳の文化が登場します。現存する最古の畳は、奈良東大寺正倉院にある、聖武天皇が使用した「御床畳」(ゴショウノタタミ)で、木製の台の上に置かれベッドとして使われました。

御床畳は、現在の畳と同じように真薦(マコモ)を編んだ筵(ムシロ)のようなものを5、6枚重ねて床とし、表にい草の菰(コモ)をかぶせて錦の縁をつけてありました。

日本最古の畳、御床畳(ゴショウノタタミ)

写真/正倉院展より

写真/正倉院展より

八重畳(やえだたみ)

平安時代に入ると敷蒲団の中心は畳になります。畳は「重畳(かさねだたみ)する」「幾重にも積み重ねる」という意味。ちなみに何枚もむしろを重ねた畳のことを『古事記』や『日本書紀』では八重畳(やえだたみ)と呼んでいます。

ただし現在のような厚さのある立派な畳とは違いムシロを重ねた質素なものでした。

~平安時代の公家貴族のねむりとくらし~

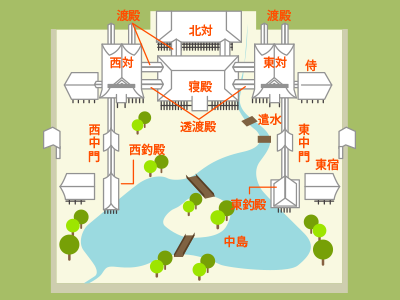

平安時代の公家貴族は寝殿(しんでん)に暮らし母屋(もや)にすえる天蓋(てんがい)付きのベッド、御帳で寝ていました。

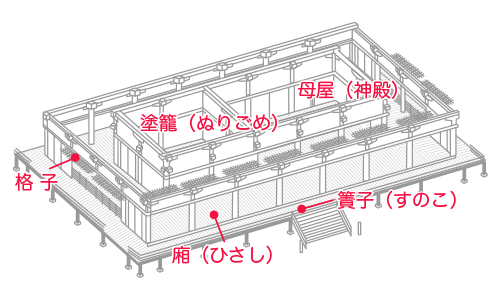

寝殿(しんでん)

寝殿(しんでん)とは平安時代以後の公家の邸宅で公家社会における儀式・行事の場所として中世・近世を通じて重要視されました。 正面3間から5間、側面2間で檜皮葺の母屋を中心にその周辺を庇・簀子などを巡らせています。南正面側には庭から昇降する階段が設けられていて、邸内の建物には残り三方から伸びる渡殿を介してつながっていました。

四隅に出入り口となる妻戸を設け、その他の周囲には蔀戸を吊り、塗籠(ぬりごめ)とよばれる壁と妻戸で仕切られた一室を除けば基本的には壁を作らず、丸柱が林立した構造で日中は蔀戸を開け放つことで非常に開放的な空間となりました。

天井は、母屋部分は組入天井になります。庇は化粧屋根裏構造であったと推定され、室内は板敷でそこに畳や茵を敷いて原則として壁がないために屏風・室簾・几帳などで寝殿内部を間仕切りしていました。

塗籠(ぬりごめ)

おもに近世以前の建物で土などを厚く塗り込んだ壁で囲まれた部屋。初期の寝殿造りでは寝室として使われた。

一般の民家では、就寝のほか衣類や調度を保管する部屋として用いられ、近世に入り納戸(なんど)などと呼ばれた。

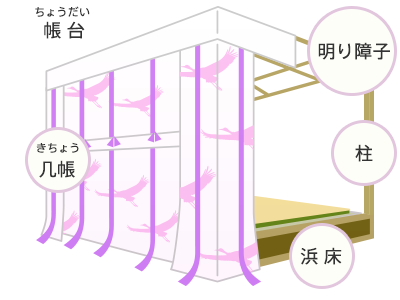

御帳(みちょう)

御帳とは寝殿(しんでん)の母屋(もや)にすえる天蓋(てんがい)付ベッド。本来は座臥のための施設でしたがのちに権威の象徴となりました。

皇后などの場合には浜床( はまゆか)という黒漆の台を置きましたが、通常は板敷きの上に繧繝縁(うんげんべり)の畳二帖を並べて敷いて四隅に柱を立て、その上に白絹張(きぬばり)の明障子 (あかりしょうじ)を乗せました。四隅と前後左右正面に帳(とばり)を垂らし上部四方の外側に帽額(もこう)(横幅の裂)をめぐらしてありました。

帳の中

帳の中は、日中は三方に几帳(きちょう)を立てその高さまで帳を巻き上げました。畳の上には中敷の畳・表筵(おもてむしろ)・龍鬢地鋪(りゅうびんぢしき)・茵(しとね)を重ねました。前面の左右の柱には水気除けに犀(さい)の角、または木で作られた角形をかけ て後方の左右の柱には魔除けの八稜鏡(はちりょうきょう)をかけました 。

~農民は藁(わら)にもぐって寝ていた~

公家や貴族とは違い、中世の農民の家屋は、大部分は極めて粗末なわらぶきに荒壁の小屋でした。中は狭くてきたなく、せいぜい二間か三間に仕切られた程度で、それも土間だったそうです。すすけたかまどと鍋や椀、それに犂・鍬・鎌などがありますが家財道具らしいものはほとんどありませんでした。煙

突もない小屋で火を焚いて食事をする生活。夜になれば藁(わら)にもぐって寝て、朝日の出とともに起きて働いていたと思われます。

鎌倉・室町時代/1192年-1573年

~身分の高い人たちでも畳の上に直接寝ていた~

写真/一遍上人(1239- 1289)絵伝

写真/一遍上人(1239- 1289)絵伝

一遍上人(1239- 1289)絵伝の中に畳を運んで臥所(ふしど)の用意をする僧侶の絵があります。縁の下には菰(こも)を巻いた者と着ていた物を掛けた乞食が寝ています。この事から当時僧侶は敷布団の上ではなく畳の上で寝ていたと推測できます。 掛けふとんが誕生するまでは貴族など身分の高い人たちでも昼に着ていた物をかけて寝ていた時代が長く続きました。また当時の資料から寝る時は裸が一般的だったと推測できます。

~木綿(もめん)の伝来~

初めて日本に木綿の種子がもたらされたのは『日本後記』(巻八)や『類聚国史(るいじゅこくし)』(巻一九九)によると延暦18年ないし19年(799~800)のことだったそうです。しかし最初の栽培はうまくいきませんでした。ついで栽培の行われたのは室町末期の戦国時代。三河国で再栽培が軌道にのったのは明応年間(1492~1500)のことといわれます。

16世紀初頭には、三河の木綿はならの市場に送られて販売され、永禄の初め(1558~1569)には三河の商人が「きわた」「みわた」などを京都へ持ち込まれたことが、『言継郷記』に記されています。

戦国時代に木綿の栽培が成功するとそれはたちまちのうちに日本の各地に拡散されました。それは日常の衣類としてよりも、武具や陣幕、旗指物といった軍需品はもちろん、火縄銃の火縄の材料として重要度が高かったからでした。

戦国・江戸時代/1467年‐1868年

~夜着(よぎ)と綿ふとんの登場~

綿が普及し始めた事になりそれまで着物をかけて寝ていたのが、現在の布団に近いもので寝る習慣生まれ始めます。「夜着(よぎ)」の誕生です。

「夜着(よぎ)」という中世以前にはなかった寝具の名称があらわれたのは16世紀の後半で、それが上方で一般化し始めたのは17世紀の前半でした。

夜着は掛布団の一種で、綿が入り着物の形をしていて「かいまきふとん」とも呼びます。特徴は肩がおおわれて保温性が高いこと。原型は鎌倉時代に武士が着ていた「湯帷子(ゆかたびら)*浴衣の原型」になります。生地は上質のものでは絹で友禅染。庶民一般には藍染による麻や木綿製が多く、縞や絵絣、中型染め、筒描で模様を描いたものなどがあります。 参考文献「寝所と寝具の文化史」小川光暘(雄山閣)

~綿ふとんは、現代で言えば超高級車の値段!?~

江戸時代になるとさまざま文献にふとんの記述が残っています。綿花の国内生産の発展とともに寝具としての夜着やふとんの生産が始まったのです。元禄年間(1688年ごろ)からは遊郭を中心に綿ふとんが使われるようになりました。ただしまだまだ庶民の手には到底届かない超高級品でふとん1枚がなんと30両以上もしました。

貨幣価値はそのつど変動し、またものの価値も変化しているので単純には比較できませんが当時1両の価値は現在の20~30万円あったと言われます。30両で計算すると600万円から900万円にも!つまり綿ふとん1枚だけで超高級車が買えるほどの価値があったのです。

~“紙製”の掛けふとんで寝ていた江戸の庶民~

現代で言えば車一台分の価値もあった綿ふとんを買える庶民などいません。ではいったい庶民は何で寝ていたのでしょうか。貧しい庶民の間には天徳寺と呼ばれた紙ふとんが登場しました。材料は和紙でした。現代のように、庶民がふとんで眠れるようになったのは明治半ば以降でした。 幕末になると衿・袖のつかない長方形の夜着が作られるようになりました。四隅に額縁のような縁をつけたもので現代の敷蒲団と同じ形です。この頃から上掛けを大蒲団や掛ふとん、敷く方は敷蒲団と呼ぶようになりました。

後に敷蒲団に縁はつけなくなりますが掛蒲団の形はそのまま現在まで続いています。ただし明治時代になってもこうした寝具が使えたのは庶民の中でも一部で、農村部では相変わらず藁のかます・もみがらなどで寝る習慣は残りました。

~畳文化の本格的な普及は江戸時代中頃~

敷布団代わりにもなっていた畳が町民に普及したのは江戸時代の中頃でした。さらに農村では明治に入ってから普及しました。長屋などでは長屋を借りる者が自ら畳を用意し、元から敷かれているものではありませんでした。

そのため畳はとても大切にされ、手入れをしながら長く使っていける知恵も生まれました。それまで野生のものを使用してたイグサも本格的に栽培が始まり、江戸時代後期には畳を作って生業とする「畳職人」「畳屋」という仕事も確立し、庶民の家にも使用されるようになりました。

明治時代/1868年‐1912年

~文明開化と綿布団の普及~

安価な外国綿が流入し始めたことで綿布団は一般庶民にも少しずつ手の届く品物になってきました。(ただしまだまだ寝ムシロが主流である事は明治になっても変わらなかった)少しずつ、普及し始めた面布団ですが一方で問題も起こりました。吸湿性の高い綿布団で寝るようになった事で万年床ではカビが発生しました。

明治後期になってカビ対策として誕生したのが押入れ。「布団の上げ下ろし」という習慣は明治後期から始まったものでした。

~わた屋とふとん屋の登場~

昭和の戦前までは、布団は家庭で仕立てるもので、ふとん屋は存在せず「わた屋」が主流でした。わた屋の商品は、木綿わたや真わたが主で、古いわたの打ち直しも貴重な収入源でした。

日本で初めて既成の寝具を販売したのは京都の岩田市兵衛でした。明治21年、インド綿が大量に輸入されてきた事で、庶民にもようやく手の届きそうになった既成の布団を生産、販売しました。同じ頃、蚊帳の専門店だった西川商店もふとん販売を業務に加えました。

~綿の流通/インド綿の輸入により普及した綿産業~

明治24年滋賀県から横浜に出て輸入綿糸仲立業を営んだ北川与平は、明治31年(1898年)横浜から神戸に本拠を移して 支那綿の輸入を始めた。その後江州商人が協力して「江商合資会社」として綿花の輸入と綿糸の輸出をする貿易商社となったのである。このようにして綿花輸入の本場は、大阪、神戸が日本の中心地になったのである。

明治19年(1886年)から明治22年(1889年)にかけて、わが国には多くの紡績会社ができたが、原料の綿花の需要がふえたために内地綿だけでは足らず、一方シナ綿も値上がりしたので、原綿の供給が不足した。 そこでインド綿に目がつけられた。明治22年(1889年)7月、紡績連合会の決議によって外務省書記官兼農商務省書記官佐野常樹がインドに行くことになり、大阪紡績から川邨利兵衛、玉木永久、三重紡績(*現在の東洋紡。明治39年に大阪紡績と合併)から杉村仙之助が同行して調査にあたった。

こうして両紡績会社においても、インド綿輸入の道が開かれたが、内外綿株式会社は昭和24年(1891年)2月ボンベイ・タタ紹介とボンベイ綿の一手販売の契約を結んだ。 宮本又次著『総合商社の経営史』より抜粋参照

~寝具用原綿の流通~

寝具、衣料用綿は明治20年頃まで内地産のものであった。この頃から内地の面栽培は斬次姿を消してゆき、専ら外国産の綿花に依存することになると、紡績用の如く大商社による大口取引はできない。需要の増加とともに製綿技術も発達し、当然原料綿も寝具関係用の専門原綿取引商が出現するようになった。 『綿の郷愁史』吉村武夫著参照

~加工が大変だった輸入綿~

東京、大阪の原綿問屋が、内地綿だけを販売していたのは明治17、8年頃までで、それ以降は、安い支那綿や印度綿が、次第に輸入されるようになっていた。この安い輸入綿(支那綿)は内地綿よりこわいので、弓で撃つ場合、苦労があった。そこで比較的柔らかい上海綿や、寧波(ニンポ)綿を使用した。しかし、それでも硬いので、水を打って柔らかくして使用するのが普通であった。こんなふうであったから、明治の中頃までは、内地綿はまだ、ふとん綿にはなくてはならないものであった。 『ねむりと寝具の歴史』渋谷敬治著 抜粋参照

昭和以降/1926年~

押入れの歴史

押入れに関する記述で一番古いものは宝永年間(1630頃)の西本願寺書院のものになります。ただし前述したように、長らく綿布団は高級品の時代が続いたので、現在のように押入れが普及し布団を収納する文化が生まれたのは明治以降。庶民にいたっては昭和に入って綿布団が本格的に普及してからでした。

わら布団と綿布団

昭和に入っても綿布団は相変わらず高級品で、戦後もしばらくはその状況は変わりませんでした。では一般庶民はいったいどんな寝具で寝ていたのでしょうか。青森県つがる市在住で1950年代、(昭和30年前後)のねむり環境を知る「浜辺の詩」(匿名)様から貴重な証言と写真をご提供いただきました。

幼い頃(昭和30年代)の記憶なのではっきりしませんが、母が作っているのは「わら布団」。出来立ての「わら布団」は厚くて、お日様の匂いがしていました。

少し大きくなった頃の記憶は、冬に向かって綿を広げながら布団をこしらえている母の姿。広げた綿を何重にも重ねて畳み、全体が出来上がったら真綿を大きく広げて綿を包み込む。小さな真綿がどこまでも大きく広がるのがとても不思議だった覚えがあります。

上の写真はわら布団を作っているところで、下の写真は浜でアマモ(海草の一種)を干しているところです。わら布団は自分の家で作って実際に寝ていました。

干したアマモは買い集める人が来て、それをまとめて近隣の商店に卸し商店に買いに来るお客さんは、床に敷いて畳の代わりにしたりまたは布団に入れて使っていたようにも聞いています。 この周辺(つがる市)は農家が多いのですが、綿は贅沢品だったし、わらも好きなだけ使えるような家は少なかったのかもしれません。

そのことを教えてくれたのは主人で、小さいころに店でアマモを売っているのを見ていた本人です。幼いころの主人が、母親の実家へ遊びに行ってわら布団に寝た経験も話してくれました。

畳にわら布団を敷き、その上に薄い綿の布団を重ね、更にシーツを使っていたそうです。それだけ出来るのはまずまず裕福な家だったからで綿の布団が無い家はわら布団だけ、それも作れない家はアマモを使っていたようです。 私自身のわら布団については、記憶に残っているのはこの写真の一枚だけで、あとは普通の綿の布団に寝ていました。

父の仕事関係で住まいや寝具などには恵まれていたようです。それでも真冬の寒い時期には朝起きると布団の襟が吐く息で凍っているということもしばしばでした。

昔はどこの家も隙間が多く、また今よりも寒さが厳しかったようにも記憶しています。

写真提供/話「浜辺の詩」様